Ese nuestro Colegio, el Liceo de Bolívar de Cartagena, del que egresamos con tanto amor y profunda autoestima, hoy parece encontrarse casi en el olvido. He quedado asombrado al leer la nota de El Universal: «Colegios Oficiales Destacados. Instituciones educativas oficiales con mejor puntaje en las Pruebas Saber 11 de 2025». La lista comienza con el Soledad Acosta de Samper, con 308 puntos, y continúa con varias instituciones educativas sin que aparezca el Liceo de Bolívar.¿Qué está pasando en el Liceo de Bolívar? ¿Por qué esta situación, cuando en otros tiempos el colegio competía con los mejores de la ciudad? De sus aulas han salido excelentes estudiantes, como los hermanos Mendoza Beltrán y los hermanos Villadiego, entre ellos Ricardo Villadiego; también Jaime Olivares y muchos otros egresados de la época en que la institución funcionaba en la Avenida Pedro de Heredia, incluida su Promoción de 1973, donde se destacaron los hermanos Sabogal Barrios y demás compañeros.El Liceo de Bolívar siempre fue una institución educativa de la que egresaban profesionales que luego serían decanos de la Universidad de Cartagena, como Gustavo Velasco, Miguel Maturana (f), Marcos Blanquicett, Ruderico Trujillo, Carlos Villalba (f), y Lácydes Cortés, egresado de la Sorbona, así como Martínez Chavans.El rector y la directiva en general deberían solicitar la participación de licenciados egresados que han sido rectores de otras instituciones, como Luis Ramírez Castellón, Miguel Salgado y otros, para escuchar recomendaciones que, por su experiencia, puedan ayudar a mejorar la situación que hoy enfrenta el otrora Gran Liceo de Bolívar.Me causa mucha tristeza ver el sendero del olvido por el que transita esta gran institución.

La Donación de nuestros Lectores nos motivan a seguir hacia adelante. ¡Gracias!

domingo, 7 de diciembre de 2025

Casi En El Olvido

martes, 11 de noviembre de 2025

El Colegio Soledad Acosta de Samper

ABRIENDO SENDEROS A LOS NUEVOS PROFESIONALES DE CARTAGENA

Por Juan Vicente Gutiérrez M

Su historia comenzó en el Centro Amurallado; luego pasó a Bocagrande, regresó a la calle de la Media Luna y, finalmente, se estableció en su sede propia, en la entrada de Blas de Lezo.Esta institución tuvo como rectora a doña Evita Herrera y como vicerrectora a Mercedes Perea de Hoyos, acompañadas por la coordinadora Anachen.El Soledad Acosta de Samper siempre se ha distinguido por su formación académica orientada al alto rendimiento. Sus docentes se han caracterizado por la exigencia y el compromiso, y los estudiantes saben bien a qué van. Hoy, el Soledad Acosta de Samper se ubica entre los colegios cuya promoción abandera la lista de estudiantes que comienzan a construir su futuro en las universidades de Cartagena y del país.En su sede actual, los alumnos se forman con el propósito claro de alcanzar la excelencia. Inician su camino con un proyecto de vida que los impulsa a conquistar grandes metas. Comprenden que cursar un bachillerato académico es el primer paso para convertirse en profesionales universitarios.¡Adelante! El mañana los espera para construir una sociedad mejor.

miércoles, 29 de octubre de 2025

Deterioro Inminente

PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA DEL CARIBE

Por Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

El ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, Alfredo Pineda Corena, expresidente de la Sociedad de Ingenieros de la ciudad, es uno de los profesionales que más se preocupa por la urbe. Este experto, además de sus estudios, aprendió el "idioma del mar Caribe" desde muy joven. Siempre ha estado atento a las manifestaciones que ocurren en la Costa, en especial la conformada por las playas que se extienden desde Castillo Grande hasta los límites con La Boquilla.Este veedor siempre está observando con lupa los cambios y las manifestaciones que ocurren en el mar. Yo me pregunto: ¿Por qué las autoridades no toman en cuenta los comentarios que hace sobre las construcciones que pretenden realizarse en dichas playas? El ingeniero Alfredo posee un estudio detallado sobre los trabajos que se planean ejecutar en el lugar.Su vigilancia es permanente en lo que se refiere al comportamiento del mar sobre la avenida Santander. Con fotografías, muestra cómo se han destruido los viejos espolones y cómo se han perdido las playas que utilizaban los bañistas.Es tiempo de llamar a este vigilante del comportamiento del mar. No podemos esperar para más tarde, sobre todo cuando Cartagena está dentro de las ciudades amenazadas por posibles tsunamis. Así es, aunque lo veamos lejano.El ingeniero Alfredo Pineda es la persona indicada para ser consultada y tomada en cuenta, dada la amplitud de sus conocimientos sobre el comportamiento del mar. Además, es uno de los profesionales que más se preocupa por las condiciones del alcantarillado en la urbe.

martes, 21 de octubre de 2025

Hay Que Subsanarlos

Por Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

Con la llegada de Colón se inicia un error garrafal en nuestra historia, uno que ha persistido a través de los siglos. Colón arriba creyendo haber tocado tierras de la India, ignorando que estos parajes correspondían al continente de Abya Yala, nombre que en lengua kuna significa “Tierra de Sangre Vital” o “Tierra en Plena Madurez”. Por eso, no somos indios: somos aborígenes, nativos abyayalanes.

Aquí, en estas tierras, además de los kuna, estaban los wayúu, conocidos por su cultura en la región de La Guajira; los emberá, ocupando gran parte del Pacífico; los nasa, también llamados paeces; los arhuacos, concentrados en la Sierra Nevada de Santa Marta; los muiscas o chibchas, en la región de Cundinamarca; y los taironas, localizados en la Sierra Nevada. Todos estos grupos étnicos hacen parte de la región de Abya Yala. Por ningún lado se encuentra la India.

No obstante, este error cometido por Colón es posible subsanarlo. Ya es hora de dejar de utilizar el epíteto “indio”, pues nada tiene que ver Cartagena con la India. Se debe hablar de Cartagena del Caribe, porque la aborigen Catalina nunca fue india: era caribe.

Hay que emplear el nombre Abya Yala y olvidarse de Américo Vespucio. La historia que enseñamos a nuestros estudiantes debe ser una historia de realidades, con fundamento científico, que sirva para forjar una nación libre, sin ataduras ni cuentos míticos que nos condenen a vivir en la falsedad.

No hay fundamento alguno para seguir usando el epíteto indio.

sábado, 4 de octubre de 2025

De Historias y Efemérides

12 DE OCTUBRE: UN ERRROR GRANDE

EN EL MUNDO DE OCCIDENTE

Por Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

El almirante Cristóbal Colón, después de navegar con sus tres naos —La Pinta, La Niña y la Santa María— durante largos días, con una tripulación heterogénea, llegó a las costas de las tierras de Abya Yala.Este artículo trata sobre el nombre Abya Yala. Para el continente, Abya Yala (del idioma Guna Abiayala, que significa “tierra en plena madurez”) es el nombre que actualmente utilizan algunos movimientos sociales y pensadores originarios —o indígenas— americanos, así como intelectuales, para referirse a América: todo el continente.El nombre proviene del idioma Guna, hablado por los Guna —o Gunadule—, pueblo originario de Colombia y Panamá. Fue propuesto por el líder del pueblo Aimara boliviano Takir Mamani, y aceptado en 1977 por el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas durante la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, celebrada en Kiruna, Suecia.Hoy en día, muchas organizaciones, comunidades e instituciones indígenas de todo el continente prefieren referirse a América como Abya Yala, en lugar del término América. El uso de este nombre se asume como una posición histórica y política por quienes lo adoptan, explicando que el nombre “América” o la expresión “Nuevo Mundo” son propias de los colonizadores europeos, y no de los pueblos originarios del continente.Colón ignoraba el verdadero nombre de estas tierras. Creyó haber llegado a las Indias, y por eso los aborígenes fueron llamados “Indios”, lo cual fue un error inmenso.Colón no sabía que estas tierras se llamaban Abya Yala. Desde entonces, se ha vivido bajo ese error monumental que comenzó con él.No somos indios. Somos aborígenes de diversas etnias. Antes de la llegada de Colón, América albergaba una gran diversidad de pueblos originarios, como los Mayas, Aztecas e Incas en el norte y centro del continente.En el Caribe, los Taínos y los Caribes eran los grupos principales.En la región andina, además de los Incas, existían culturas como los Muiscas y los Taironas, en lo que hoy es Colombia.En Mesoamérica, el territorio estaba habitado por pueblos como los Olmecas, Zapotecas, Tarascos y Mixtecas. Y muchas otras culturas, especialmente en el norte de Abya Yala.Nuestro gentilicio es Abya Yalanés.No somos indios. Aceptamos el epíteto de aborígenes.

miércoles, 10 de septiembre de 2025

Aura Elena Gutiérrez

Por Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

Cartagenera egresada de la Universidad Javeriana de Colombia como mezzosoprano en Canto Lírico.Posteriormente, viaja a Suiza para realizar una especialización en la Escuela de Basilea, y culmina el postgrado estableciéndose en Leymen, Francia, a veinte minutos de Basilea.Allí desempeña su labor como profesional de la música: dirige cuatro coros conformados por personas adultas sin formación musical. Asimismo, en ocasiones canta con «La Chetra», un ensamble de músicos profesionales.Además, dicta clases de yoga dos veces por semana a un grupo de señoras de la tercera edad y a personas que trabajan en la empresa «Abbott», en Suiza.Paralelamente, comienza a ofrecer talleres sobre mantras y meditación en Leymen.Aura Elena posee el don de invocar a Euterpe, musa griega de la música, quien colma de alegría a las bandas o regiones zodiacales para facilitar los caminos orbitales de la luna y los planetas. Por ello, se aprecia la protección de los signos zodiacales, fundamentales en la interpretación musical vinculada al yoga.En Leymen, Aura Elena goza de gran consideración y aprecio, no solo por parte de sus coristas, sino también de toda la comunidad con la que se relaciona.

martes, 2 de septiembre de 2025

Expedición a América

INDIO: UN APELATIVO EQUIVOCADO

Por Juan Vicente GUtiérrez Magallanes

Allá por el siglo XV vivía un hombre fascinado por el estudio del mar y la forma de la tierra. Cristóbal, nombre del personaje, era italiano y había concebido en su mente la idea de navegar por los océanos para alcanzar otras tierras. Con ese propósito, recorrió diversos países en busca de apoyo para concretar su proyecto. Tras visitar Portugal y Francia, solo encontró respaldo en España, donde los reyes Isabel y Fernando le brindaron todo su apoyo. Incluso le permitieron sacar de las cárceles a numerosos presidiarios para que integraran la tripulación.Con las naves La Niña, La Pinta y La Santa María, partieron del puerto de Palos de la Frontera hacia tierras desconocidas. Navegaron durante varios meses, hasta que el vigía divisó tierra firme en el horizonte.

La alegría entonces inundó los corazones de la tripulación. Cristóbal saltó de la nave, se arrodilló para dar gracias a Dios y ofreció las tierras descubiertas a los Reyes de España. Aquellas tierras, llamadas por los aborígenes Kunas, Abya Yala, eran el verdadero nombre de lo que hoy conocemos como América. El apelativo “América” fue otorgado en honor al cartógrafo Américo Vespucio, quien también formaba parte de la expedición.

Como anécdota curiosa de viaje, el olor que expelían los invasores resultaba insoportable para el olfato de los aborígenes, quienes debieron soportarlo por el sometimiento forzado. Los nativos estaban acostumbrados a lavar sus cuerpos con frecuencia para mantenerse limpios, mientras que los españoles sostenían un concepto erróneo del baño: creían que el agua debilitaba el organismo, por lo cual rara vez se bañaban.

Cristóbal creyó haber llegado a la India, y por ello llamó “indios” a los aborígenes de Abya Yala. Un gentilicio equivocado, un epíteto erróneo que se perpetuó a lo largo de los siglos. Hemos vivido soportando una falsedad. No somos indios.

A la llegada de Cristóbal Colón, América estaba habitada por diversas culturas y civilizaciones, incluyendo grandes imperios como los aztecas en Mesoamérica, los mayas (en declive pero aún presentes en Yucatán) y los incas en Sudamérica. Además, existían muchas otras etnias y pueblos organizados en cacicazgos o confederaciones, como la Confederación Muisca en Colombia y el pueblo mapuche en el sur del continente.

En Mesoamérica:

Mayas: Aunque ya no vivían su apogeo, mantenían un imperio en la península de Yucatán.

Aztecas: Consolidaron el Imperio azteca, también conocido como Imperio mexica.

Otros pueblos: Mixtecas, toltecas y el pueblo de Cempoala.

En Sudamérica:

Incas: Constituían un vasto imperio a lo largo de la cordillera de los Andes.

Muiscas: Una confederación importante centrada en el altiplano cundiboyacense, en lo que hoy es Colombia.

Mapuches: Habitaban la región austral del continente.

Taironas: Civilización destacada en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

Estas culturas y civilizaciones estaban conformadas por aborígenes. No eran indios.

sábado, 30 de agosto de 2025

Las Murallas de Cartagena

RECLAMAN A MANUEL ZAPATA OLIVELLAPor Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

Manuel Zapata Olivella nació en Lorica (Córdoba) en 1920. Su padre, Antonio María Zapata Vásquez, llegó a Cartagena en 1926 y se estableció con su familia en la calle San Antonio del barrio de Getsemaní. Allí fundó su Colegio La Fraternidad.Manuel tenía entonces seis años. Creció recorriendo las calles del histórico barrio de Getsemaní. Desde muy joven se interesó por comprender la trascendencia del ser humano, lo que lo llevó a estudiar Medicina y a profundizar en la antropología. Esta formación le permitió escribir uno de sus libros más reveladores: La Rebelión de los Genes, en el que expone la estructura genética y reivindica la identidad del ser humano.Manuel trasciende en el estudio del individuo, en especial de aquel ser traído de África. Por ello lo encontramos visitando Somalia y relacionándose con el presidente Léopold Sédar Senghor, un hombre apasionado por la literatura.En ese país africano solicita a Senghor permiso para pernoctar en la isla de Gorée y encontrarse con los espíritus de los esclavizados. Visita la Casa de los Muertos y, desnudo, experimenta el dolor de quienes fueron arrancados de su tierra para ser traídos a América. Desde ese momento se consagra a escribir la vida trashumante de Benkos Biohó, lo que da origen a su novela Changó, el Gran Putas.Manuel plasma en su obra la vivencia del fundador de los palenques. En su trashumancia recorre América y se vincula con sus congéneres, revelando la identidad del ser humano, en la que el color de la piel nada tiene que ver con la dignidad.Como escritor, Manuel Zapata Olivella goza de gran reconocimiento, no solo nacional sino internacional. A través de su escritura ha demostrado el inmenso aporte del pueblo negro a la cultura colombiana. Merece el reconocimiento de los gobernantes cartageneros.No es posible que aquí, en Cartagena del Caribe, no exista una efigie o estatua de Manuel. Ojalá se aproveche la construcción del Nuevo Chambacú para erigir, por fin, el monumento que le corresponde. La ciudad está en deuda con él.

sábado, 19 de julio de 2025

El Fenotipo Poco Importa

EL PRETENDIENTE NEGRO

Por Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

Juan era un muchacho negro. Le llamaban “El Chino” porque tenía el cabello lacio. Siempre se consideró negro, un zambo orgulloso. Había pisado el mismo lodo que Pambelé, Bernardo Caraballo y Pedro Vanegas, en los terrenos del viejo Chambacú.Nosotros jugábamos a la libertad frente a la casa donde funcionaba la Escuela Amor a Cartagena. Aprovechábamos las ocho de la noche para hacer un "pare" y escuchar por la radio El Derecho de Nacer, la novela del cubano Félix B Caignet. Aquella radionovela tenía una audición grandiosa.El Negro llegó a Chambacú en 1943, con apenas un año de edad. De allí se marchó a los veinticinco. Hasta los doce años formó parte de un grupo de ocho compañeros; Juan era el único que estudiaba de día. Los demás lo hacían de noche, y algunos ni siquiera asistían a la escuela. Con el tiempo, Juan terminó el bachillerato en el Liceo de Bolívar, y luego se trasladó a Tunja para estudiar Licenciatura en Biología y Química. En 1966 regresó como licenciado y empezó a trabajar como profesor en el Liceo de Bolívar. A mediados de 1967, se mudó de Chambacú, sin olvidar a sus amigos.Juan observaba algunas casas de El Cabrero, Manga y San Diego, habitadas por familias negras. En las salas reposaba un gran piano de cola que casi nunca se escuchaba. Aquel instrumento, pensaban las familias que lo poseían, les daba cierto prestigio y —según ellas— reducía la "melanina" de su piel. ¡Ah, los prejuicios de aquellos tiempos! Lo mismo sucedía con la aplicación de agua oxigenada en los brazos, que quedaban "amonados".Una de las niñas que vivía en una de esas casas era parienta de la joven que Juan pretendía. Aquella despintada ponía el grito en el cielo: su parienta se casaría con un negro, atrasando a la familia. Pero cuando Juan se presentó en la casa de la joven, fue recibido con muestras de aprecio. Tenía ciertos rasgos similares al hijo de la familia, quien había viajado a estudiar al extranjero. A medida que las relaciones se intensificaban, se descubrieron cosas que podrían llamarse “fiestas de casualidades”: las abuelas de Juan y de la joven eran parientes.Los genes humanos comparten muchas características. Las diferencias, en realidad, son culturales. El fenotipo importa poco.En aquella Cartagena del Caribe, ser negro y chambaculero era una especie de “carimba”.

Juan y la joven se casaron y formaron una familia en la que, hasta el sol de hoy, prevalecen los valores fundamentados en la dignidad —sin importar el fenotipo.

viernes, 11 de julio de 2025

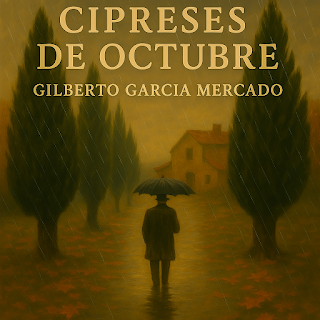

Narrativa del Caribe

CIPRESES DE OCTUBRE

Por Gilberto Garcia Mercado

Ernesto, a sus sesenta años, anhelaba descifrar el mundo antes de que sucediera. No era una simple curiosidad; era una obsesión que lo había acompañado desde la infancia, una sed insaciable por leer el futuro como un mapa secreto. Pasaba horas estudiando patrones, analizando eventos pasados en busca de indicios, como un astrónomo escudriñando los cielos.Su abuela, una mujer enigmática, había sembrado en él esa semilla. En octubre, cuando la atmósfera se volvía húmeda y el frío se instalaba como un huésped eterno, su poder parecía intensificarse. Los cipreses del parque, de un verdor sombrío, se erguían como centinelas de un luto silencioso, reflejando el cielo encapotado que presagiaba cambios. En ese mes, la abuela anunciaba amores y desamores con una precisión asombrosa.Bramaban las entrañas del mundo. Desastres naturales sacudían el planeta, tragedias instantáneamente globalizadas por las redes. En casa, el café caliente combatía el frío y la tristeza mientras la abuela se preparaba para sus viajes astrales. De niño, Ernesto observaba fascinado cómo su abuela entraba en trance, susurraba palabras incomprensibles, sus manos temblaban con una energía invisible.Pero entonces, la familiaridad se quebró. Visitantes improbables comenzaron a llegar: un africano, un japonés, un ruso... Personas que no compartían idioma, pero que se comunicaban con la abuela a través de una lengua de espíritus, una conexión que trascendía las barreras lingüísticas. El patio se llenaba de automóviles, cada uno esperando una palabra sanadora, una luz de esperanza. La superstición se transformaba en fervor, y las manos de la abuela se convertían en refugio, promesa y salvación.Ernesto comprendió que su vocación por la predestinación era una herencia directa de su abuela. Cada vez que ella regresaba de sus viajes invisibles, parecía rejuvenecer. Los años se desprendían de su cuerpo como hojas secas, su cabello brillaba con una vitalidad sorprendente, y su sonrisa fulminaba cualquier pena. Hasta que un día, como si hubiese pactado con el tiempo, un extranjero le prometió el cielo y la tierra, y se la llevó al norte. Nunca más volvieron a saber de ella.Ernesto se imaginaba a su abuela regresando algún día, rejuvenecida, caminando entre claveles y begonias, con setenta y cinco años menos. Y él, siguiendo su rastro, iniciaría el camino hacia una nueva juventud. Fue en uno de esos senderos predichos por la abuela donde apareció Adelaida, radiante, como si viniera desde la luz misma. Sonrió, sin decir nada, y robó el corazón de Ernesto con una mirada. Luego, desapareció entre portales invisibles, sin saber del amor que le aguardaba.Hoy, la casa es una ruina, un esqueleto de recuerdos. Ernesto, atrapado en un instante suspendido, espera. Ya nadie lo llama «joven Ernesto», sino «el viejo Ernesto»: el hombre que no ha logrado cruzar el umbral. Sabe que Adelaida florece en alguna región secreta del cosmos. Solo necesita que su abuela regrese, coronada por los espíritus ancestrales, para que la historia se repita. Para que ella vuelva niña, predestine el mundo, y él, finalmente, pueda confesar su amor antes de que el portal se cierre de nuevo. El eco de sus pasos se pierde entre los cipreses de octubre.

viernes, 4 de julio de 2025

Grandes Personajes en el Poder

LAS PARADOJAS DEL GRAN ENTRAMADO MUNDIALPor Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

Un país asentado sobre un piélago de petróleo—el más vasto del planeta— cuyos habitantes, paradójicamente, mueren de hambre. En Venezuela, simplemente, no hay qué comer.Un país que, según algunos, fue escogido por Dios desde el Génesis, con una historia anclada en los grandes patriarcas del cristianismo. Hoy, sin embargo, arrasa a naciones vecinas sin reparar en la vida de ancianos ni de niños. Ese país se llama Israel.Una nación que hizo su revolución en nombre del proletariado mundial, con la promesa de erradicar las desigualdades sociales. Hoy está gobernada por un multimillonario que se burla de la clase trabajadora. Su nombre: Vladímir Putin, presidente de Rusia.Una gran nación. Alguna vez se consideró la tierra del Gran Sueño Americano, donde confluirían personas de todos los rincones del planeta. Un país forjado por inmigrantes, como lo fue el propio presidente, descendiente de europeos. Hoy, ese mismo mandatario busca erradicar a los inmigrantes de su territorio. Hablamos de los Estados Unidos de América: una nación multiétnica, gobernada por el volátil Donald Trump, quien en su delirio podría incluso jugar a la guerra.Y aquella otra, en su momento exaltada por un dictador que impulsó una Revolución Cultural con la intención de abolir las clases sociales. Hoy, sin pudor, juega en el mismo tablero del capitalismo global. ¡Oh, aquella China de Mao!Frente a todas estas paradojas que atraviesa el mundo, resuena en la memoria el tango Cambalache de Discépolo, que decía:«Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé...».Paradójicamente, quien dirige y somete a los actores de este gran entramado mundial es la potencia más poderosa del planeta, en manos del “loquito anaranjado” de Disneylandia.

lunes, 9 de junio de 2025

Aborigen en Lugar de Indio

RECTIFICACIONES EN LA HISTORIA DE AMÉRICAPor Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

No podemos continuar llamando a este continente «América», pues su verdadero nombre es Abya Yala, así lo llamaban los Kuna. El nombre de América fue dado en honor al conquistador Américo Vespucio, quien arribó con Cristóbal Colón a estos territorios en el año 1492.La historia debe corregir ese gran error. Igual forma sucede con el epíteto «Indio», el cual fue dado en la creencia de que Colón había llegado a Las Indias, cuando apenas pisaba tierra Abyayalanas. Entonces vale el esfuerzo hacer un llamado para utilizar la palabra «Aborigen» en lugar de «Indio». El término es el apropiado para los que estaban aquí y sus descendientes. Tales como los Tainos, Mapuches, Caribes, Muiscas o Chibchas. Tupies, Guaraníes y muchas otras etnias como los del Norte, los Piel Rojas, Apaches, Cherokee, Cheyenne, Sioux y Navajos. Ellos nada tenían que ver con los de la India en el pensamiento de Colón.La historia debe ser revisada y corregir los errores de los que en determinado momento eran los ganadores. El epíteto «Indio» debe borrarse para el hombre del continente de Abya Yala.Hay que volver a las escuelas para revisar la Historia escrita por el vencedor. Un ejemplo es el antiguo nombre que tenía este territorio, habitado por los Mocanáes, como era Kalamari y no Cartagena. Todo esto merece una explicación bien fundamentada. Abya Yala merece toda una explicación amplia.Sobre los «Aborígenes» es necesario retomar este epíteto y tratar de anular el de «Indio». Producto de una equivocación de Cristóbal Colón, quien creyó que había llegado a «Las Indias».Por lo tanto, resulta inapropiado el nombre Cartagena de Indias. En su lugar, sería más preciso denominarla Cartagena del Caribe.

miércoles, 21 de mayo de 2025

Día de la Afracolombianidad

EL CHAMBACÚ DE MANUEL ZAPATA OLIVELLA

Por Juan Vicente Gutiérrez Magallanes

Manuel entraba por el Puente de Madera y caminaba con paso firme, atravesando la Loma de Vidrio hasta llegar al Callejón del Esfuerzo, donde residía su abuela Ángela Vásquez. Allí, entre historias y anécdotas, conocía el latir del barrio.Ahora que se habla del Nuevo Chambacú, es necesario exigir que, en una plazuela, se erija la efigie o estatua de Manuel, rodeada por los nombres y apodos de los boxeadores que habitaron ese lugar: El Paye Atómico, Kid Lemos, Dinamita Pum (Rodríguez), Gabino, Kid Hielo (Simanca), José del Carmen Aguilar (Cara Maluca), El Chino Gómez, Fortunato Grey, Carmelo Prada, El Pelúo Arnedo, Humberto Marimón, Joaquín Marimón, Ningunillo Muñoz, Kid Pérez, Bernardo Caraballo, Pedro Vanegas, Humberto Caraballo, El Pata Palo, El Poté, Antonio Cervantes (Kid Pambelé), Chico González, Orlando Pineda, Heliodoro Pitalúa, Milton Méndez, Raúl Miranda (El Yau), El Baba Jiménez, Julio Peñalver, Juan Rodríguez (El Puerco), El Longo Rodríguez, David Baldiris, Carlos J. Osorio, Horacio Pérez, El Papi De Ávila (Orozú), Roberto Suárez, El Volcán Mejía, El Chuzo Vásquez, Peje Puerco Gómez, José Vásquez, El Bola Donado, Pérez Ayarza y El Cabeza Morales.Todos estos personajes usaron sus puños para arrancarle pedazos de paz a la vida. Y, como ironía del destino, con un dejo de ficción, Manuel Zapata Olivella, en cierto momento de su recorrido por el continente americano, subió al ring con el nombre de «Kid Chambacú».Manuel Zapata Olivella fue médico, antropólogo y escritor, reconocido como uno de los más destacados afrocolombianos a nivel mundial y homenajeado por diversas universidades. Es justo y merecido honrar su legado en el Día de la Afrocolombianidad, celebrado cada 21 de mayo conforme a la Ley 725 de 2001 del Congreso de la República de Colombia.Esta fecha tiene fundamento en la Ley del 21 de mayo de 1851, cuando, bajo el gobierno de José Hilario López, se decretó la abolición de la esclavitud.Hoy, en Cartagena de Indias, la demanda de una estatua en honor a Manuel Zapata Olivella es un acto de justicia histórica.

Seguidores

HAY QUE LEER....LA MEJOR PÁGINA...HAY QUE LEER...

Hojas Extraviadas

El Anciano Detrás Del Cristal Por Gilberto García Mercado Habíamos pasado por allí y, no nos habíamos dado cuenta. Era un camino con árbol...

.jpg)

.png)

.jpeg)